Handwerker, Händler, Vereine

Die Anfang des 20. Jahrhundert geschilderten Entwicklungen ließ kleine Dienstleistungsbetriebe, Handwerksgewerbe und Verkaufseinrichtungen aufblühen. So gab es anfänglichst eine Fleischerei, einen Bäcker, eine Schmied, eine Sattlerei, einen Maler, einen Schuhmacher. Doch es wurden zusehends mehr.

Das

Haus in der Oderberger Straße 5 war das Schäferhaus vom

Schloß. Es ist ein paar mal abgebrannt. 1886 wurde es vom

Fleischermeister Friedrich Dähnicke umgebaut und bekam einen

Anbau für die Fleischerei mit Verkauf. Als er am 30.01.1900 starb

mußte sein 14 jähriger Sohn Fritz in der Fleischerei

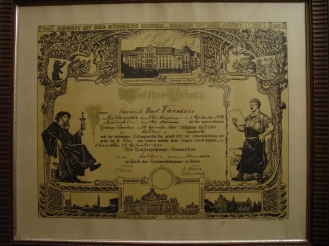

arbeiten. Fritz schloß am 19.04.1903 seine Gesellenprüfung

ab. Mit 27 Jahren erhielt er am 11.04. 1930 seinen Meisterbrief.

In den Jahren zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg versorgte die Familie

nicht nur die Lichterfelder mit Fleisch und Wurstwaren, sondern auch

das Kurhaus in Altenhof. Außerdem führte der Meister bei den

Bauern Hausschlachtungen durch und auf Wunsch verarbeitete er alle

Waren bis zum Endprodukt.![]()

Eine zweite Fleischerei mit Hausschlachtung – oder auch Schlachterei – genannt, war in der Eberswalder Straße 62. Der Besitzer Albert Lehmann, der mit dem Hausbau auch diese Schlächterei erbaute. Bis zum Jahre 1937 war er hier selbständiger Schlächtermeister. Dann verpachtete er das Geschäft dem Fleischermeister Dochow. Das Geschäft wurde bis in die Kriegsjahre von der Familie geführt und dann aufgegeben.

Der Name Dumke ist wohl der bekannteste unter den Schuhmacherhandwerkern des Ortes. Herr Paul Dumke gründete das Geschäft 1918 und hat dieses mit seinem Sohn Albert Dumke bis zum Erreichen des Rentenalters 1968 geführt. Dieses Geschäft befand sich in seiner Gründerzeit in der Eberswalder Str. 7. erst nach dem Neubau auf der Straßenseite gegenüber, zog die Familie Dumke mit dem Schuhmacherhandwerk in dieses Haus. Nach dem Krieg (Herr Albert Dumke wurde 1939 als Soldat eingezogen) kamen zwei Frauen aus dem Ort 1946 auf die Idee, einen Laden zu eröffnen, in dem die Möglichkeit besteht, einen Schuhaustausch durchzuführen. Das waren Frau Agnes Dumke und Frau Käte Paul. Der Schuhaustausch konnte im Jahre 1947 mit der Einführung von Bezugsscheinen erweitert werden. Fortan wurden hier Schuhe zum Kauf geboten.

Von 1931 hatte der Schuhmacher Ernst Ludwig sein Geschäft in der Steinfurter Straße 30. Nach seiner Lehre beim Schuhmacher Wilke (Steinfurter Str. 10) zog er in das Gemeindehaus, um hier die ersten Schritte in die Selbständigkeit zu tun.

Seit dem 1.12.1932 ist in Lichterfelde der Schuhmachermeister Willi Kuhn bekannt. Mit Unterbrechung der Kriegsjahre und nach Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1945 bestand dieser Betrieb seit mehr als 55 Jahren und wurde noch von dem über 80jährigen selbst geführt.

Zu den schon aufgeführten Schuhmachern gesellt sich noch der Schumachermeister Robert Herfort. Er hat seinen Betrieb 1933 in der Steinfurter Allee 23 eröffnet. Aus Altersgründen gab er sein Geschäft 1964 auf. Einen Nachfolger gibt es nicht.

Berichtet wird, daß ein Tischlermeister E. Schäffer in seinem Haus, Steinfurter Straße 19, bereits Ausgang des 19. Jahrhunderts eine Werkstatt betrieben hat. Seine Frau hatte im gleichen Haus einen Lebensmittel- und Süßwarenladen. Nach dem Tode des Ehepaars Schäffer wurde der Betrieb und auch das Geschäft aufgegeben. Heute dient das Gebäude nur noch Wohnzwecken.

In dem 1908 in der Eberswalder Str. 53 erbauten Haus der Familie Kesten eröffnete Herr Gustav Kesten 1913 einen Tischlereibetrieb. Er verschrieb sich auch der Musik und trat gemeinsam mit Herrn Fischer, auch Herrn Kosanke in die Öffentlichkeit. 1935 gab er vorübergehend die Tischlerei auf und ging in die Fabrik arbeiten. Tischlerarbeiten verrichtete er nur noch gelegentlich für den Ort, der Musik blieb er aber bis ins hohe Alter treu. Hier und da unterrichtete er auch im Klavierspielen.

Mit dem Bau der Steinfurter Allee wurde in den 20er Jahren ein Fuhrunternehmer Frohloff in der Hausnummer 1 ansässig. Aber schon 1933 verkaufte der Besitzer sein Anwesen an den aus Amerika eingewanderten Tischlermeister Georg Vollack. Er fand seinen Weg nach Lichterfelde über Schneidemühl kommend, begann sich hier eine Existenz ausgeführt. Sein Hauptaugenmerk legte er auf die Herstellung von Särgen, wozu er auch ein kleines Sarglager anlegte. Dieses Gewerbe führte Herr Vollack – mit einigen Unterbrechungen – bis ca. 1960 aus. Danach verrichtete er nur noch Gefälligkeitsarbeiten. Jetzt befindet sich dort kein Geschäft mehr.

Der Tischlermeister Otto Woutskowski, öffnete sein Tischlergewerbe 1928 in Finow. Seine guten Arbeiten wurden bald bekannt, denn er galt als „der“ Möbeltischler. Der Betrieb erlaubte es Lehrlinge auszubilden. 1945/46 mußte dieser Betrieb schließen, aber Ausgang 1946 konnte Herr Woutskowski, der inzwischen seine Werkstatt in der Eberswalder Str. 61 hatte, wieder erste Arbeiten annehmen. Er spezialisierte sich auf Reparatur – und kleine Gefälligkeitsarbeiten. Dazu sah er seine Aufgabe darin, für Verstorbene die Särge herzustellen.

In der Eberswalder Str. 3 befand sich die 1902 gegründete Sattlerei der Familie Ernst Kiehl. bis zu dem schwierigen Wirtschaftjahr 1923.

Dieses Geschäft übernahm dann der Schwiegersohn Karl Daenicke, der am 29.September 1921 seine Meisterprüfung als Sattler ablegte. Neben dem Werkstattbetrieb, hatte er einen kleinen Laden mit Schaufenster in dem er bis 1945 Artikel verkaufte. Seine Werkstatt führte er bis1966 noch hoch in sein Rentenalter (77 Jahre alt). Der Betrieb fertigte neben Sattlererzeugnissen neue Polstermöbel, reparierte und arbeitete sie auf.

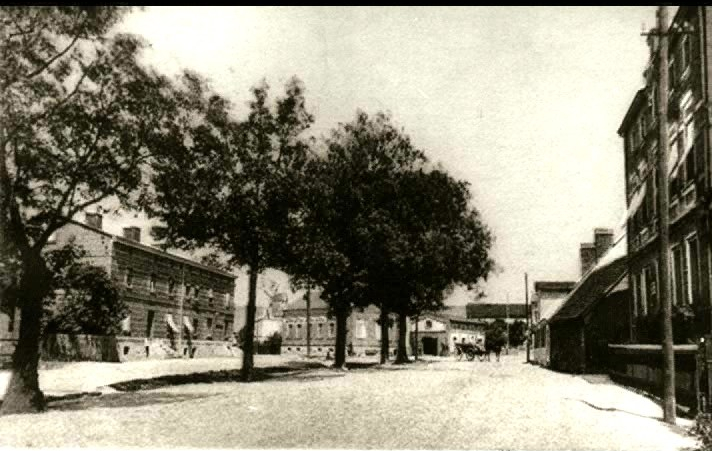

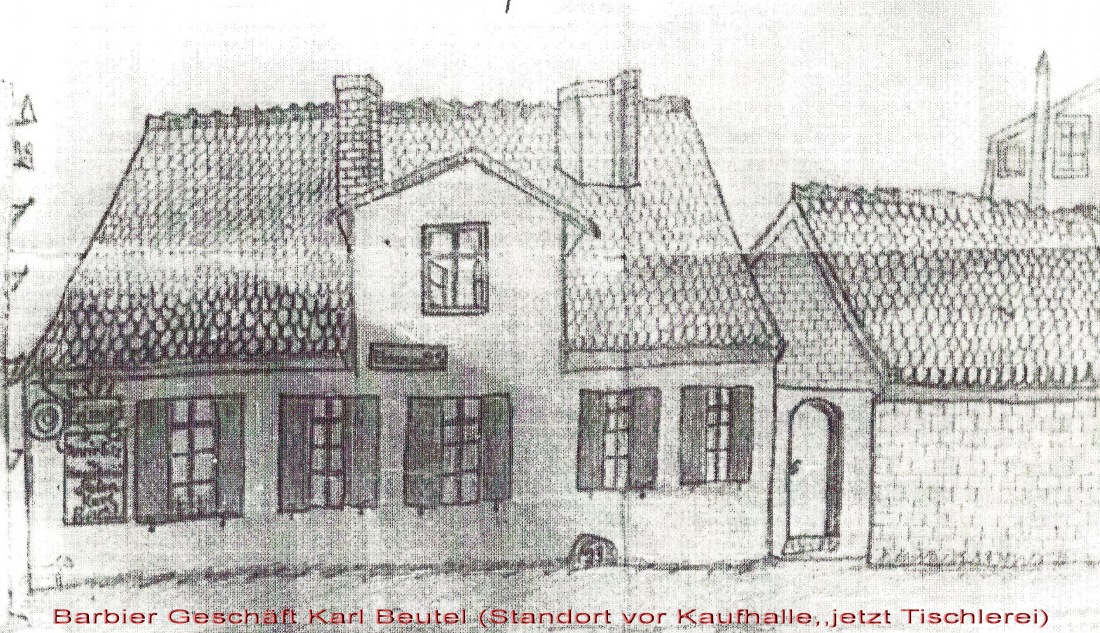

Eines

der ältesten Geschäfte war das Heute nicht mehr existierende

Fachwerkhaus in der Eberswalder Straße (Standort Kaufhalle). Dort

war das Frisörgeschäft der Familie Säbekow, wo neben

Haare Schneiden und Rasieren auch das Zähneziehen mit

übernommen wurde.

Diese Tradition übernahm der Friseur Karl Beutel im genannten Haus. Das

Geschäft wurde später in die Steinfurter Str. 7 verlegt. Sein

Sohn Alfred übernahm das Geschäft, das heute nicht mehr

besteht.

Das

Geschäft wurde später in die Steinfurter Str. 7 verlegt. Sein

Sohn Alfred übernahm das Geschäft, das heute nicht mehr

besteht.

Der Friseurmeister Fritz Raage betrieb sein Handwerk von 1931 bis 1938 in der Eberswalder Str. 51. Er zog dann in die neu entstandene Friedrich Eckhard Siedlung.

Sein Nachfolger wurde der Friseurmeister Rudi Wagner. Anfänglich nutzte er weiter die Räume in der Eberswalder Str. 51, zog dann nach Fertigstellung des Hauses in die Eberswalder Str. 43 um, wo er das Geschäft bis 1970 führte. Das Geschäft wurde gesundheitshalber aufgegeben.

Mit Entstehung der „Neuen Welt“, der erweiterten Eberswalder Straße (Nr.34), entstand auch das Haus des Malermeisters Otto Fischer. Im Jahr 1910 eröffnete er seinen Malerbetrieb. Als Hobby trat er mit mehreren Musikern gemeinsam zu Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Vereinsbällen auf. Nach dem Tod des Altmeisters wurde das Geschäft vom Schwiegersohn H. Häckel bis zum Jahr 1972 weiter führte. Danach wurde das Geschäft aufgegeben.

Ein

Geschäft des Malerhandwerkes fanden wir um 1925 in der

Joachimsthaler Str. 1. Der Meister Max Hollmann führte nicht nur

Malerarbeiten aus, es gab dort ein kleines Geschäft zum Verkauf

von allerlei Waren.

Die Gärtnerei Voigt entstand von Herrn Paul Voigt im Jahr 1932 in der Steinfurter Allee 52 gegründet. Am 01.04.1949 übernahm der Sohn Gerhard den elterlichen Betrieb, den er wiederum am 01 01.1992 an seinen Sohn Jörg übergab.

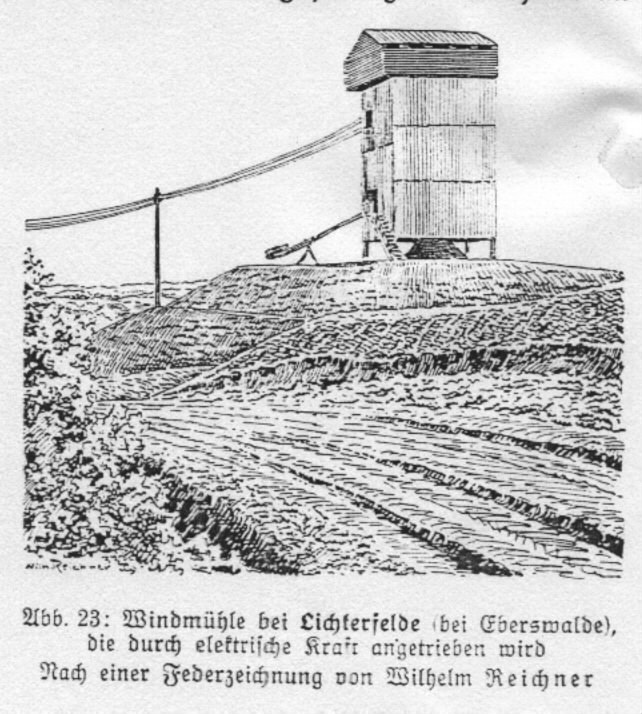

Auf dem Berg vor dem Dorf stand eine Windmühle. Er wurde daher Müllerberg und später Mühlenberg genannt. Während des 30 jährigen Krieges wurde die Mühle zerstört, doch später wieder aufgebaut. Diese Windmühle kaufte der Müller- und Bäckermeister Emil Rückert von dem Müller Brachlow Anfang des 19. Jahrhunderts nach seiner Wanderschaft. Um 1920 wurde die Mühle bereits elektrisch betrieben. Ihre Flügel hatte sie durch Witterungseinflüsse und Sturm verloren, so daß diese 1929 entfernt werden mußten. Damit hatte die Windmühle das Recht verloren, sich weiterhin so zu nennen und wurde fortan nur noch Mühle genannt. 1933 / 34 baute der Besitzer die Mühle um

und

sie bekam dabei einen neuen Wellenkopf. Zur gleichen Zeit

richtete der Meister auch ein Geschäft ein. Brot wurde gebacken

und zusammen mit Mehl zum Versand gebracht. Das Geschäft und auch

der Mühlenbetrieb wurden bis in die Kriegszeit hinein geführt

und bereits Ausgang 1946 übernahm ein Verwandter den

Mühlenbetrieb und führte diesen bis ca. 1951. Bis auf die

Grundmauern trug man die Mühle 1967 ab

und

sie bekam dabei einen neuen Wellenkopf. Zur gleichen Zeit

richtete der Meister auch ein Geschäft ein. Brot wurde gebacken

und zusammen mit Mehl zum Versand gebracht. Das Geschäft und auch

der Mühlenbetrieb wurden bis in die Kriegszeit hinein geführt

und bereits Ausgang 1946 übernahm ein Verwandter den

Mühlenbetrieb und führte diesen bis ca. 1951. Bis auf die

Grundmauern trug man die Mühle 1967 ab

Ein Bauunternehmer und Zimmermann Friedrich Ewald wohnte und hatte seinen Betrieb in der Steinfurter Straße 26. Nachdem er sich in der sogenannten „Neuen Welt“, jetzt Eberswalder Str. 38 sein eigenes Haus erbaut hatte, verlegte er das Gewerbe auch dorthin.

Das

freigewordene Grundstück erwarb eine Familie Feierabend und baute

es zu einer Bäckerei aus. Die Bäckerei wurde von der Familie

bis 1930 geführt. Danach erwarb das Grundstück die Familie

Zippel, die dann das Grundstück dem Bäckermeister Heinz David

verkaufte. Letzterer

versorgte die umliegenden Gemeinden und Ortsteile täglich mit

frischer Back- und Kuchenware. Der Betrieb wurde erweitert und auch

Lehrlinge ausgebildet. Ein Brotwagen wurde angeschafft, von einem Pferd

gezogen, so fuhr man täglich von Ort zu Ort bis Kupferhammer, oder

auch in Richtung Werbellin, dem Üdersee und weiter bis nach

Altenhof. Die Bäckerei führte die Familie mit Unterbrechung

von 1939 – 1945, der Bäckermeister wurde im Krieg

eingezogen.

Letzterer

versorgte die umliegenden Gemeinden und Ortsteile täglich mit

frischer Back- und Kuchenware. Der Betrieb wurde erweitert und auch

Lehrlinge ausgebildet. Ein Brotwagen wurde angeschafft, von einem Pferd

gezogen, so fuhr man täglich von Ort zu Ort bis Kupferhammer, oder

auch in Richtung Werbellin, dem Üdersee und weiter bis nach

Altenhof. Die Bäckerei führte die Familie mit Unterbrechung

von 1939 – 1945, der Bäckermeister wurde im Krieg

eingezogen.

Mit freundlicher Genehmigung der Märkischen Oderzeitung

Eine

weitere Bäckerei befand sich in der Eberswalder Straße 45.

Der Bäckermeister Willi Sägebarth versorgte die Lichterfelder

etwa ab 1910 bis zum Kriegsende. Durch einen Todesfall in der Familie

war der Betrieb einige Jahre geschlossen. Aus Altersgründen

mußte der Meister seine Bäckerei aufgeben.

Die

Bäckerei Buchholz in der Steinfurter Straße 33 ist seit dem

Jahr 1913 bekannt. 1936 verstarb der Meister, kurze Zeit später

auch seine Frau. Danach führte die Tochter Helene Buchholz mit dem

Gesellen Ewald Jesse das Geschäft weiter. Aus Altersgründen

gab sie die Bäckerei dann auf

Um 1920 wurde der Uhrmacher Alfred Sägebarth in Lichterfelde ansässig. Nebenbei reparierte er Fahrräder und wurde auch als Mechaniker bekannt. Anfangs war sein Geschäft in der Eberswalder Str. 37, wurde nach Fertigstellung ( 1937/38) in sein Haus in der Eberswalder Str. 17 verlegt. Dort richtete er sich zu einer Zeit, in der in Deutschland der 1. Computer entstand, eine seinen Verhältnissen entsprechende Werkstatt ein. Bis zu seinem Rentenalter reparierte er Uhren, Fahrräder, Motorräder u. a..

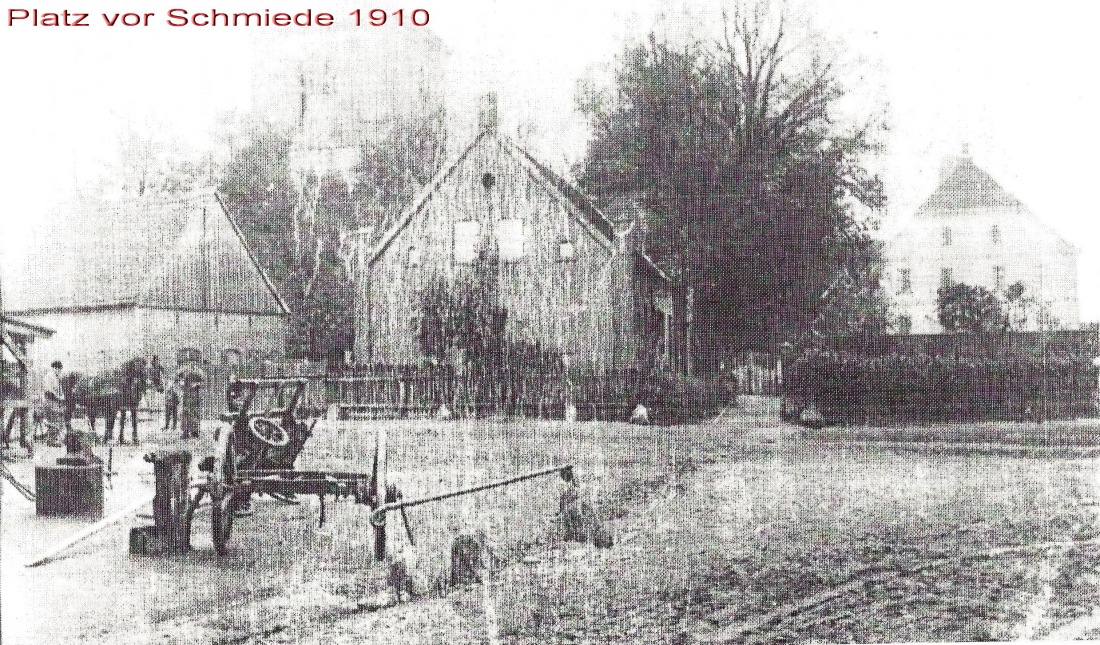

Zu

den ältesten Gewerken Lichterfeldes können wir unsere

ehemalige Dorfschmiede zählen. Sie war im Besitz des Meisters

Haschke. Die Tochter Frieda Jabusch konnte 1933 eine Auszeichnung

„100 Jahre Dorfschmiede der Familie Haschke“ in Empfang

nehmen. Der Nachfolger Fritz Jabusch hat 1938 seine Meisterprüfung

als Schmied abgelegt, wurde aber in den Krieg eingezogen. Nach seiner

Rückkehr aus der Gefangenschaft arbeitete er wieder in der

Schmiede, die zwischenzeitlich von der Mutter geführt wurde. Bis

zum Erreichen seines Rentenalters führte er das Gewerbe. Seit dem

wird in der Dorfschmiede nicht mehr gearbeitet.

Die Spar- und Darlehnskasse von Lichterfelde führte ab August 1923 der Buchhalter Walter Schüler in der Steinfurter Straße 10. Dieses Amt hat er von Erich Wähl übernommen und führte die Kasse nebenberuflich bis Anfang 1939. Ende 1945 wurde die erste Genossenschaftskasse der BHG (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) gegründet, die er wiederum bis zu seinem Tode für Lichterfelde führte. Walter Schüler war auch viele Jahre hindurch Wehrleiter bei der Feuerwehr.

Ludwig Ring, aus der Steinfurter Allee 30 verkaufte ab ca. 1926 Fischerzeugnisse. Man nannte ihn den „Heringshändler“. Für kurze Zeit verkaufte er auch Obst und Südfrüchte. Nach dem Krieg war er der erste Eisverkäufer weit und breit. Am Fahrrad ein kleiner Karren angebunden, verkleidet mit Holz und angestrichen, innen zwei Eiskübel zog er mit seiner Bimmel von Straße zu Straße. Obwohl das Eis den heutigen Ansprüchen nicht entsprach, schmeckte es und wurde – für 10 Pfennige pro Kugel – gerne gekauft. Aus Altersgründen gab er das Geschäft auf.

Am 28. 11. 18 77 wird der erste Fernsprecher in Deutschland zwischen dem Postamt Eberswalde und der Postagentur Schöpfurth in Betrieb genommen. Nach Lichterfelde kann jedoch erst viel später telefoniert werden. 1923 sind im OKK mehrere Telefone erwähnt, z.B. eines für den Amtsvorsteher Emil Rasch Fernsprechanschluß Heegermühle Nr.: 54.

Noch Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden die Ortschaften Lichterfelde mit seinen Ausbauten, Werbellin und Altenhof von Eberswalde aus unmittelbar zweimal in der Woche durch einen Postboten zu Fuß mit Nachrichten und Briefen versorgt. 1878 erhielt Lichterfelde eine Postagentur, die bis gegen 1900 durch eine „Hundepost-Verbindung“ aufrecht erhalten wurde. Auf einen Handwagen wurden die Postsachen geladen, ein Hund zog diesen von Ort zu Ort. Am 19. Oktober 1880 eröffnete Frl. Schäffer, die Tochter des Tischlermeisters im Hause ihrer Eltern eine eigene Postagentur. Nach 29 Jahren gab sie die Tätigkeit in der Steinfurter Straße 19 auf. Einige Jahre später gab es dann die „Karriolpost“. Der täglich verkehrende Postwagen zur Bahnpost ergänzte seit den 30’er Jahren auch den Busverkehr, konnten doch bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg neben den Postsachen bei jeder Fahrt 2 Passagiere transportiert werden.

Luis Wieske wurde am 8. Mai 1908 bei der Post eingestellt. Bis zum 31. März 1914 fuhr er in Brandenburg / Havel die Postkutsche als Postillion. In Lichterfelde fuhr der Postangestellte vom 1.April bis August mit Pferd und Wagen zwei mal am Tag nach Eberswalde, um die Post zu holen. Nachdem er aus der französischen Gefangenschaft zurückkehrte übernahm er den Zustelldienst für Lichterfelde, Buckow, die Orte Werbellin und Altenhof. In der Poststelle Lichterfelde wurde die Post sortiert und mit Unterstützung des Postboten „Werk“ aus Altenhof dann verteilt. Auch zu den Ausbauten wurde die Post abgeliefert. 12 Jahre übte Luis Wieske seinen Dienst in diesen vier Ortschaften aus. Seit 1932 ist er für den Ort Lichterfelde zuständig. Auch nach seinem 65. Lebensjahr, das er im November 1953 erreichte, versah er seinen Dienst noch freudig und zur vollsten Zufriedenheit der Lichterfelder Einwohner. Davor nannte man „Mutter Schmidt“ in Lichterfelde in Sachen Post als Hauptperson. Sie war die Botenfrau, die allwöchentlich einmal, später dann auch zweimal den Eberswalder Stadt- und Landboten den Bürgern ins Haus brachte. Max Neuendorf wird 1924 als Postagent benannt. Die Agentur befand sich seit 1909 in der Steinfurter Straße 2. Bei Neuendorfs führte Frau Knieling ab Anfang 1930 den Dienst am Schalter.

Eine Vertretung an den Wochenenden übernahm der Schuhmacher Albert Dumke. Er hat von 1933 bis zur Einberufung als Soldat im Jahre 1939 als Nebenerwerb die Post und Zeitungen ausgetragen. Von 1939 bis 1941 übernahm seine Frau diese Wochenendtätigkeit. Zur damaligen Zeit war sie die einzigste Postbotin des Kreises. Als sie aus diesem Postdienst aus gesundheitlichen Gründen ausschied wurde Frl. Gerda Schulz (Dommisch) ihre Nachfolgerin. Etwa 1933 – 1945 brachte der Buslinienverkehr die Post aus Eberswalde mit. In den Kriegsjahren mußte die Postfracht von der Bushaltestelle abgeholt werden, die sich vor dem jetzigen Ordnungsamt befand. Den Postboten standen nur eigene Fahrräder zur Verfügung und bei schlechtem Wetter ging man zu Fuß.

So

schwer diese Zeit der Kriegswirren und des wirtschaftlichen Auf- und Ab

auch war, wurde doch in Lichterfelde nicht nur gearbeitet. Nach der

Arbeit und an den freien Tagen traf man sich und es wurde auch

gefeiert. Dazu gab es die Vereine und die Gastlichkeiten.

Vor 1945 gab es drei Gesangsvereine, von denen einer bereits im Jahre 1875 gegründet wurde. Er soll etwa 1933 aufgelöst worden sein. Der Verein absolvierte seine Übungsstunden im Gasthaus Grabs.

Im Gasthaus August Grabs (später Neuendorfs) sang der „Bauernchor“ seine fröhlichen Lieder. Dieser Chor war gemischt. Er wurde ab 1914 wieder aufgelöst, da viele seiner Sänger im 1. Weltkrieg als Soldaten auszogen.

Die

Gaststätte Lindenberg suchte sich der Chor „Germania“

für seine Proben aus. Dieser Chor bestand bis zum Jahr 1945.

Der

Kriegerverein „Kyffhäuser“ wurde 1872 gegründet

und 1918 wieder aufgelöst, denn diesem Verein gehörten nur

die alten Kriegskameraden an. , Das Schützenhaus wurde vom

Kriegerverein „Kyffhäuser“ gebaut und auch der

Schützenplatz angelegt und hier wurden Schießwettbewerbe

durchgeführt und Schützenfeste gefeiert.

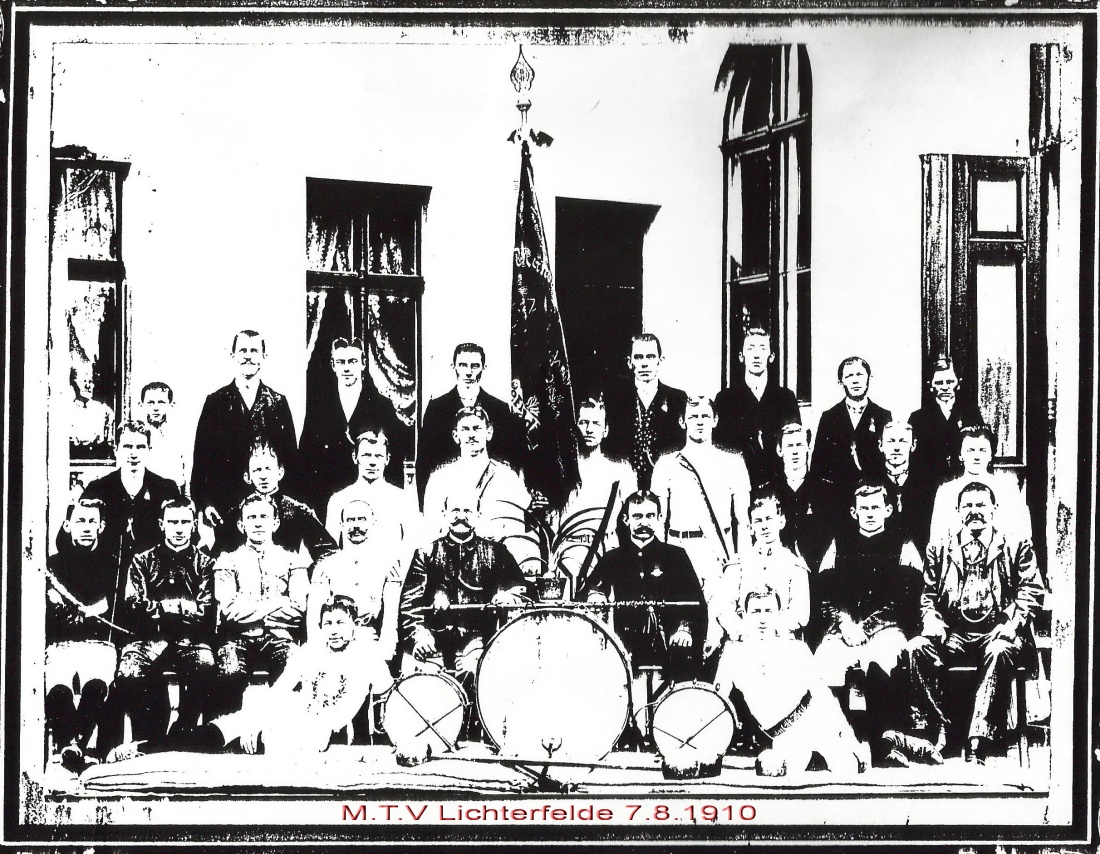

Lichterfelde hatte aber auch einen Arbeiterturnverein, genannt „M.T.V. Lichterfelde“ (Männer Turnverein).  Geturnt

wurde in der alten Turnhalle (auf dem Hof der Gaststätte Marie

Grabs), bei schönem Wetter in der freien Natur. Anschließend

an die Turnstunden traf man sich zu einem Umtrunk in der Gaststube der

Frau Marie Grabs. (Foto v. 7.8.1910). Auf dem beiliegenden Foto ist

ersichtlich, daß zu diesem Turnverein auch eine Musikgruppe

gehörte. Sie müssen etwas gemeinsames haben, was sich bei den

weiteren Nachforschungen bestätigte. Beim Treffen zur

Festveranstaltung „100 Jahre Sportbewegung in Berlin“

waren auch Sportler des Lichterfelder Vereins beim

Festumzug dabei. Die Fahne des Turnvereins trug der Turner Ernst

Blankenburg, der selbst aktiver Sportler seit seinem 15. Lebensjahr

war. In der Musikgruppe des Sportvereins spielte er auch die Querpfeife.

Geturnt

wurde in der alten Turnhalle (auf dem Hof der Gaststätte Marie

Grabs), bei schönem Wetter in der freien Natur. Anschließend

an die Turnstunden traf man sich zu einem Umtrunk in der Gaststube der

Frau Marie Grabs. (Foto v. 7.8.1910). Auf dem beiliegenden Foto ist

ersichtlich, daß zu diesem Turnverein auch eine Musikgruppe

gehörte. Sie müssen etwas gemeinsames haben, was sich bei den

weiteren Nachforschungen bestätigte. Beim Treffen zur

Festveranstaltung „100 Jahre Sportbewegung in Berlin“

waren auch Sportler des Lichterfelder Vereins beim

Festumzug dabei. Die Fahne des Turnvereins trug der Turner Ernst

Blankenburg, der selbst aktiver Sportler seit seinem 15. Lebensjahr

war. In der Musikgruppe des Sportvereins spielte er auch die Querpfeife.

Die großen Zeiten des Fußballsportvereins „FC Wacker 24 Lichterfelde“  begannen

erst nach 1927. Vorläufer dieses Vereins, 1922 gegründet,

nannte sich Fußballclub „Merkur“. Doch er war –

aus welchem Grund auch immer – nicht lange

lebensfähig.

Turnverein Life am Werbellinsee ca. 1932

begannen

erst nach 1927. Vorläufer dieses Vereins, 1922 gegründet,

nannte sich Fußballclub „Merkur“. Doch er war –

aus welchem Grund auch immer – nicht lange

lebensfähig.

Turnverein Life am Werbellinsee ca. 1932

Man schloß sich 1923 dem Turnverein „Sparta“ Lichterfelde an. In dieser Gemeinsamkeit kam es zu gegensätzlichen politischen Gruppierungen und Spannungen, so daß die Fußballer zu ihrem eigentlichen Club zurückfinden wollten und gründeten 1924 den bereits erwähnten „FC Wacker 24 Lichterfelde“. Zu den Gründern zählte der jahrelange erste Vorsitzende Kurt Jänicke. Erich Woutskowsky, August Steinhorst, Fritz Weber, sowie die Gebrüder Walter und Erich Hoppe seien hier stellvertretend genannt.

Als erstes Vereinslokal wählten sie die Gaststätte Marie Grabs. Der Fußballplatz in der Messingwerkstraße entstand in den Jahren 1929/30. Bis dahin wurde auf dem Schützenplatz (am damaligen Schützenhaus gelegen – heute Kindergarten) gespielt. Der „FC Wacker 24“ gehörte bis zur Auflösung im Jahre 1933 dem Märkischen – Arbeiter – Sportbund an. Die Sportgruppe Fußball nannte sich nach der Auflösung „Sportverein Schlageter“ die bis 1945 existierte.

Lichterfelde konnte sich auch noch mit einer Wander – und Mandolinengruppe präsentieren, deren Leitung der Musiklehrer Gründel übernommen hatte. Die Musikgruppe bestand überwiegend aus Jugendlichen und Schülern. Zu den Übungsstunden traf man sich in der alten Turnhalle und auch so manches Mal im Anschluß im Gasthaus. Die Mitglieder wanderten mit Rucksack und kleinen Zelten für die Übernachtung. Gekocht wurde auf offener Feuerstelle.

Doch das waren noch nicht alle Vereine. Junge Menschen gründeten einen Radfahrverein, um die nähere Umgebung kennenzulernen. An freien Tagen, in den Ferien und bei schönem Wetter ging es hinaus in die Natur.

Die alten Männer aus Lichterfelde trafen sich hingegen im „Piepen – Club“ bei einem Gläschen Bier.

Zu nennen ist hier auch der Angelsportverein, etwa 1929 wurde er vor dem Krieg gegründet. Ein Herr Jänicke war Vorsitzender bis Hitler die Macht übernahm. Dann verbot man alle Vereine und sie mußten neu gegründet werden.

Von Beginn an war der große Bukowsee das Vereinsgewässer. Damals wurde das Gelände der späteren BEWAG (Berliner Energieerzeugerbetrieb) besucht um Vereinsfeste zu feiern. Der Verein pachtete den Garten an der „alten Mühle“ am großen Bukowsee vom 1. April 1939 bis zum 31.März 1950 auf die Dauer von 12 Jahren. Als Pachtpreis waren pro Jahr 20,- Reichsmark zu zahlen. Veranstaltungen wie Anangeln, Wettangeln (Preisangeln) und Abangeln wurden durchgeführt. Im Sommer fanden die Feste draußen am See im Freien statt mit Karussell, Zuckerbude, Aalgreifen und allem drum und dran. Es gab Verlosungen mit Fahrrad und Paddelboot als Preise. 300 Eintrittskarten wurden dafür für Jedermann verkauft, die von überall kamen. Vereinswirtin war Marie Grabs. Sie besaß vertraglich das Ausschankrecht.

Der Verein zählte etwa 30 bis 35 Mitglieder. Als Namen wurden Georg Krebs, Ewald Braun, Gottfried Gerke und Erich Schulz genannt.

Die Gutverwaltung schlug dem Verein vor für den Buckowsee eine Pacht von 600 Mark zu zahlen. Diese Summe sollte durch den Vereinsbeitrag und die Angelkarten (ca. 20,- M; Hechtkarte für den Werbellinsee etwa 60,-M) hereingeholt werden. Verschiedene Berliner gehörten mit zum Verein und brachten auch durch Spenden Geld mit ein. Die hier noch nicht so bekannten ersten Wurfruten wurden von ihnen vorgestellt. Auch aus Finow kamen einige Vereinsmitglieder. Für die Spenden existierte im Verein ein hölzerner Raubfisch als Kiste. Angeln konnte man auch am Kanal und am Werbellinsee, was jeweils eine andere Angelkarte erforderte. Der Vereinsführer war 1939 Herr Kerkow.

Den Buckowsee bewirtschaftete der Fischer aus Werbellin (Klemer). Später stammte der Fischer aus Finowfurt. Der kleine Buckowsee, Üdersee und Britzer See hatten keine Bedeutung für den Verein. Schleisee und Koppelpfuhl waren wilde Gewässer, um die sich niemand kümmerte. Dort konnte jeder auch ohne Angelkarte fischen.

zurück zu lima -city